暑い、

しかし、

こんな時こそ、

というわけで、

さあ、

- PDF作例のダウンロード

作例は、

A4サイズでプリントするように作ってあります。

- PDF利用時のご注意

- 本サンプルデータは著作物であり、

著作権は著作権者 杠聡にあります。営利目的・ 個人使用に関わらず、 データの再配布や転載を禁じます。 - 本サンプルデータを使用した結果生じたいかなる直接的・

間接的損害も、 技術評論社、 著者は、 一切その責任を負いません。 - 以上の注意事項をご承諾いただいた上で、

本サンプルデータをご利用願います。

うちわを作ってみましょう

これが今回使用する

竹骨、

作り方は説明書が入っているのでそれを参考に、

まずは前回のデザイン画をプリントアウトしてください。キットにB5の用紙が同梱されていましたから、

それを使うことにしました。 うちわ紙を竹骨に貼るための道具です。

- ヤマトのり

(説明書ではユルユルの水のりと、 粘りけのある液状のりの2種類を使用するようになっていますが、 ヤマトのりを水で溶くことで兼用します) - 筆またはハケ

- のりを溶く皿

- 水差し

(真ん中)

これにハサミとカッターが加わります

- ヤマトのり

竹骨にゆるめに溶いたのりを筆で塗りつけます。

うちわ紙の下の部分にものりをつけて竹骨に貼り付けます。

反対側もペッタンコと。

説明書には骨と紙を密着させるため

「タワシなどでこする」 とあるのですが、 それをやるとこすれて絵がはがれてしまいます。 ハケでやってみたのですがイマイチでした。

やはり指先で一本ずつ丁寧に押さえてやるのが一番です。

完全に乾かすため、

ベランダに干しました。

丸うちわを作ってみましょう

その間に

実は、

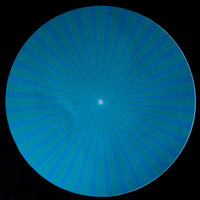

厚めの用紙1枚の裏表にデザイン画をプリントします。

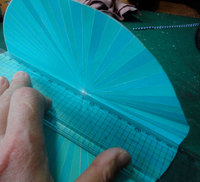

ハサミで切り抜きます。多少ずれましたが、

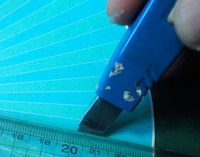

まあそれはいいとしましょう。 カッターの刃を裏返して

(峰打ちです)、 放射状の絵柄に剃って折り目をつけていきます。 このために片側を放射模様にしたのです。

定規をあてたまま折り目をつけていきます。

中心までの切り込みを入れて、

そこから蛇腹に折りたたんでいきます。 中心部の折りにくいところはカッターで押さえながら。

と、

昔、

それを再現しようとしました。

しかし、

ネットで調べても、

あきらめました。

先に進めなくなるので

うちわを仕上げていきましょう

試行錯誤している内に、

下の部分を切り取ります。

これ、

綺麗に切り抜いて裏表をぴったり合わせて貼れば切り取る必要はありません。 作例はぴったり合わせると図柄が予定よりはみ出してしまうので、

表裏で調整したためずれてしまったのです。 同じように切り取るため、

片側を切ったら竹骨の隙間からカッターの先を入れて反対側にチョンチョンと目安になる切り込みを入れておきます。 この目安を繋ぐように切り取るとうまくいきます。

周りを竹骨に沿って切りとります。このとき、

糸を切らないよう注意しましょう。 切り取るとはがれているところが出てくるかも知れません。そのときはのりを追加して貼り合わせます。

周りにリボン状のヘリ紙を貼っていきます。

貼るそばからはがれてしまうので、

最初の部分は速乾性の木工用ボンドでしっかりと貼り付けました。 あとは水で薄めたヤマトのりで大丈夫。木工用ボンドを水で薄めたものでもいいですよ。

へり紙を貼り付けると締まりますねえ。

ナマコみたいな形をした耳紙を貼って・・・完成です!

うん、 いいな!

え、

はい、

厚めの用紙の裏と表をそれぞれ別に出力して、

プリンタ用紙の折れ防止用に入っている厚紙に貼り付けました。 うちわキットには各パーツの予備が入っていますから、

それを利用してヘリ紙を貼り付けています。これだけでもうちわらしくなりました。 壁を修理した時の端材があったので、

それで持ち手を作ってみました。 下部に指を入れる穴を開けるだけでもいいでしょう。

どうです!

いい感じでしょう。 さあ、

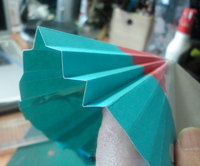

これでOK。原稿を送ろう、 という段階になって、 折りたたみ丸うちわの構造を思い出しました! 最初から円で作ったのが間違いの元。

長い紙を蛇腹に折ることから始めるべきだったのです。

これをぐるっと丸めると

おお!

これだ! 早い話が"ハリ扇"の作り方と同じなんですね。

下の部分を止めて、

両端に厚紙を貼り付けました。 開くとこうなります。

ちゃんと扇げるんですよ。

大きくてしなるから、

バタバタ扇ぐのではなく、 ゆったりと扇ぐ感じです。 少ない力で結構な風を運んでくれます。

あきらめないで良かった!

いかかでしたか?

デザインの部分にこどもやペットの写真を使えば、

前回も書いたけど、

さてさて、

筆者の都合で最終回なのですが、

クラフトはやっぱり楽しいです。

パソコンでデザイン、

デジタルとアナログは仲良しなんです。

皆さん、

ではまた、