こんにちは。グラフィックファシリテーターの、やまざきゆにこです。 前回の予告どおり、今回は「クライアント座談会」をお届けします。

これまでいろいろとグラフィックファシリテーションについて書いてきましたが、見たことのない方にとって「実際のところどうなの?」と感じていらっしゃる方は多いと思います。その疑問に答えるには、やはり、私のグラフィックファシリテーションを活用してくださっている企業の担当者の方々に正直なところを語っていただくのが一番なのでは?と思い、企画したのが今回の「クライアント座談会」です。

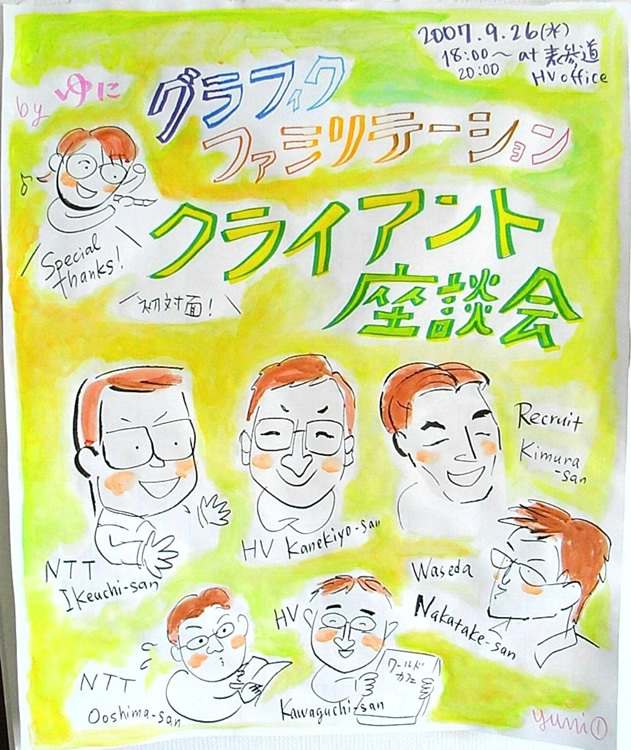

お集まり頂いたのは、日本ではまだ前例のないこのようなグラフィックファシリテーションを、先陣切って活用してくださっている担当者の方々。みなさんは初対面同士で、グラフィックファシリテーションの活用方法もそれぞれ違うのですが、予想以上の盛り上がりを見せた意見交換。組織でのコミュニケーションのあり方や新しいものを生み出す場のあり方など、(あくまでも“グラフィックファシリテーションは触媒”として)本当に貴重な意見の数々を頂戴しました。

さて、その座談会の様子ですが、当初はよくある“議事録形式(文字いっぱい!)”でお伝えするつもりでしたが…、

それこそ「私のグラフィックの記録(グラフィックレコード)だ・け・で、座談会の様子をまずは“体感” していただくのが本筋!」と思い、今回はグラフィックと簡単な説明だけを掲載することにしました。

座談会ではどんな意見交換が繰り広げられたのか? その場にいなかった皆さんには、どこまで“感じ取って” いただけるでしょうか。解説はなるべく最小限におさえてみましたので、まずはグラフィックを眺めてみてください。

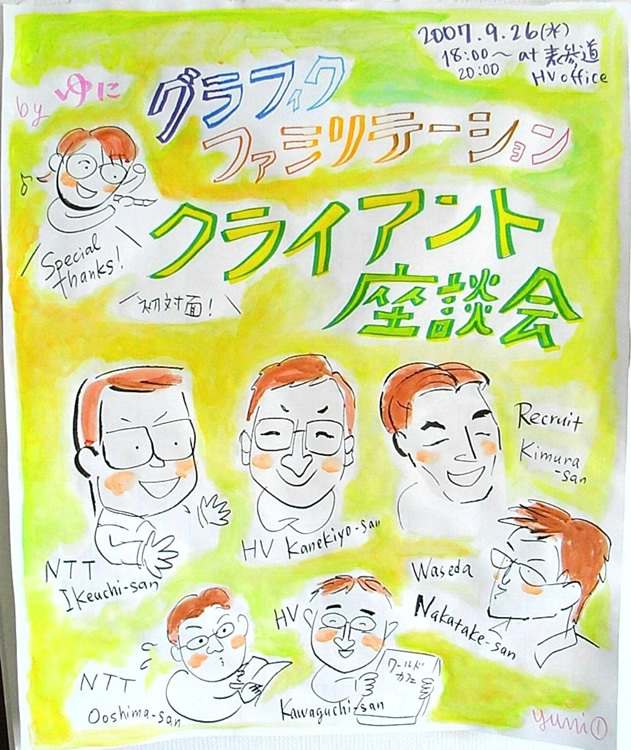

① クライアント座談会

全部で7枚のグラフィックがあります。はじめに、下の絵は、私がいつも描く“表紙”のような一枚です(画像をクリックすると拡大して見られます)。

| メインコメンテーター |

|---|

- 池内哲之さん

- (日本電信電話株式会社 研究企画部門 コミュニティ推進担当 主幹研究員)

- 兼清俊光さん

- (株式会社ヒューマンバリュー 取締役主幹研究員)

- 木村秀之さん

- (株式会社リクルート 人事部 ゼネラルマネジャー)

- 中竹竜二さん

- (早稲田大学 ラグビー蹴球部 監督)

|

| 有志 |

|---|

- 川口大輔さん

- (株式会社ヒューマンバリュー 研究員)

- 大島利充さん

- (NTTネットワークサービスシステム研究所)

|

(ご参加いただいた皆様にはこの場を借りて改めて、御礼申し上げます。お忙しい中、貴重なお時間・ご意見をいただきまして本当にありがとうございました!)

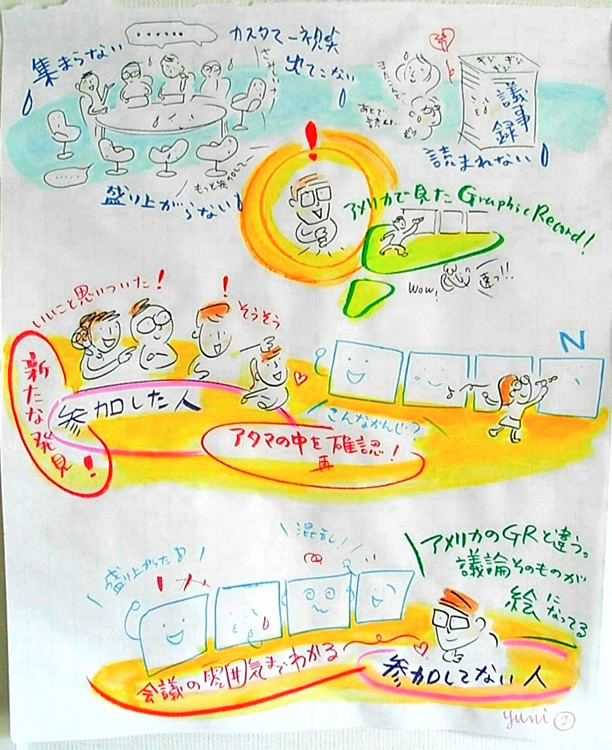

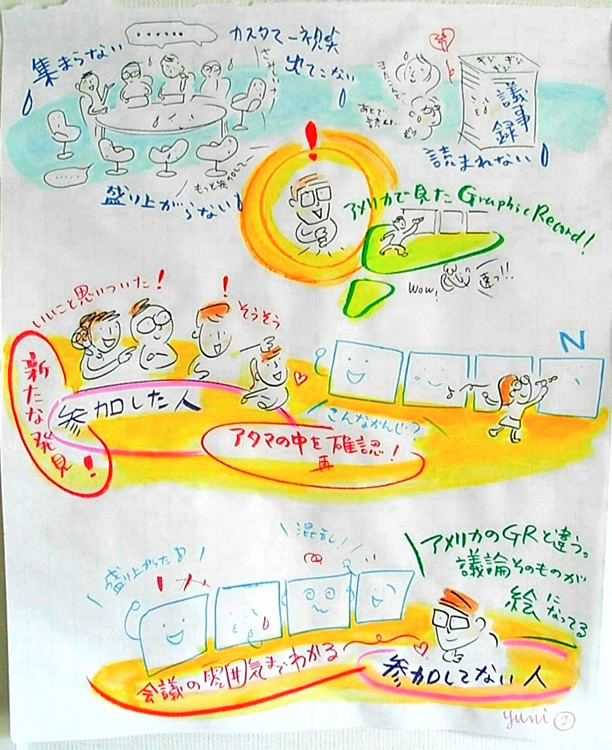

② 盛り上がらない会議…。「グラフィックでどうにかならない?」

こちらは毎回定例で参加しているワークショップ。議論によりますが、 2時間でたいてい6~10枚描いています。「議論そのもの(会議の雰囲気まで)が絵になるとは思ってもなかった効果」とのこと。泣いたり笑ったりしている喜怒哀楽のあるグラフィックたちを描いてみました。

こちらは毎回定例で参加しているワークショップ。議論によりますが、 2時間でたいてい6~10枚描いています。「議論そのもの(会議の雰囲気まで)が絵になるとは思ってもなかった効果」とのこと。泣いたり笑ったりしている喜怒哀楽のあるグラフィックたちを描いてみました。

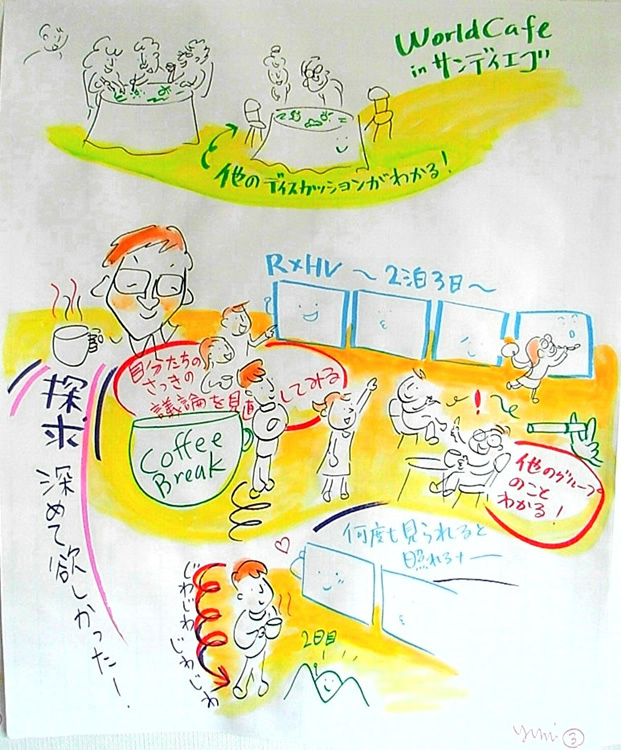

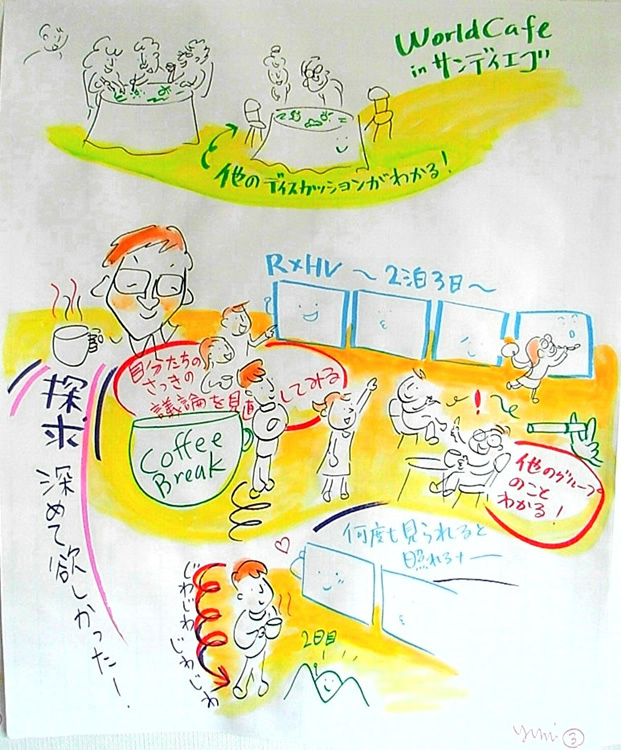

③ 自然とグラフィックを眺めてしまう “場のデザイン”も重要

こちらは2泊3日の研修でコーヒーやお菓子が置いてある休憩スペースにグラフィックを貼り出したときの様子。休憩時間に壁に貼ってあるグラフィックを眺めている参加者たちに生まれた「主体的な」「生成的な」シーンを描きました。

こちらは2泊3日の研修でコーヒーやお菓子が置いてある休憩スペースにグラフィックを貼り出したときの様子。休憩時間に壁に貼ってあるグラフィックを眺めている参加者たちに生まれた「主体的な」「生成的な」シーンを描きました。

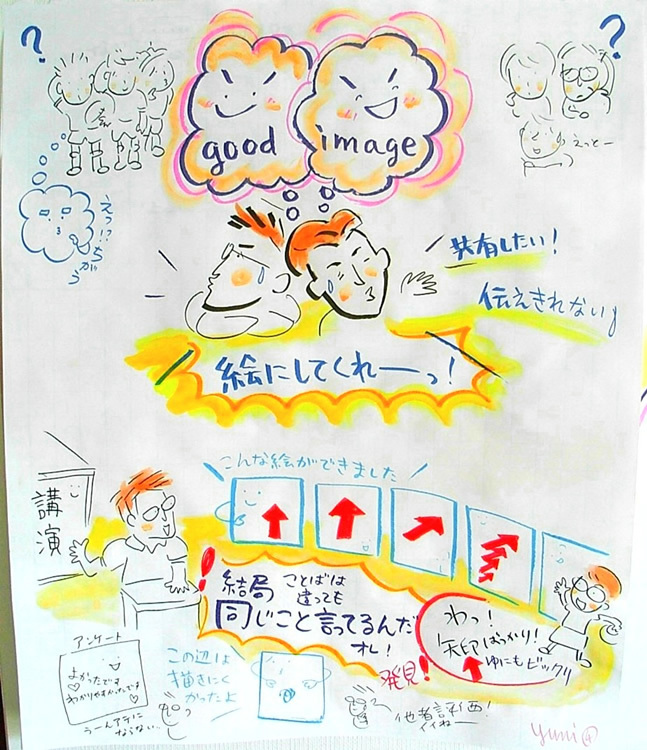

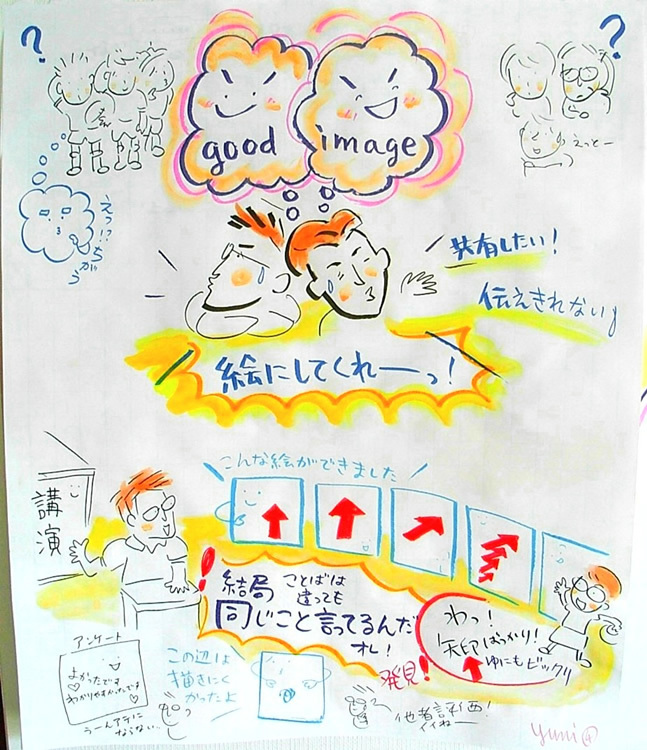

④ 「オレの頭の中をグラフィックにしてくれ~っ!」

「じぶんの頭の中にあるイメージを絵にしてほしい!」というリーダーならではの心の叫びを描きとめておきました。 「特に抽象度の高い話や未来のことなど不確実なテーマについて議論しているときに絵は有効」という話もありました。

「じぶんの頭の中にあるイメージを絵にしてほしい!」というリーダーならではの心の叫びを描きとめておきました。 「特に抽象度の高い話や未来のことなど不確実なテーマについて議論しているときに絵は有効」という話もありました。

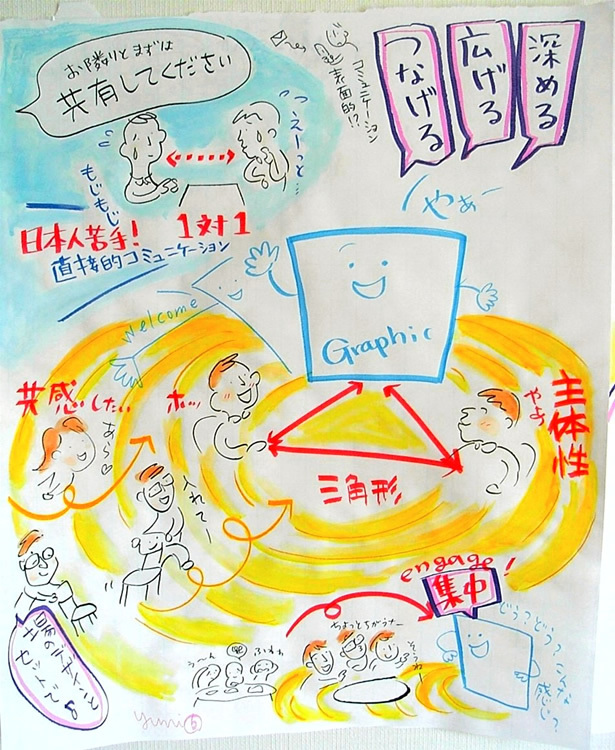

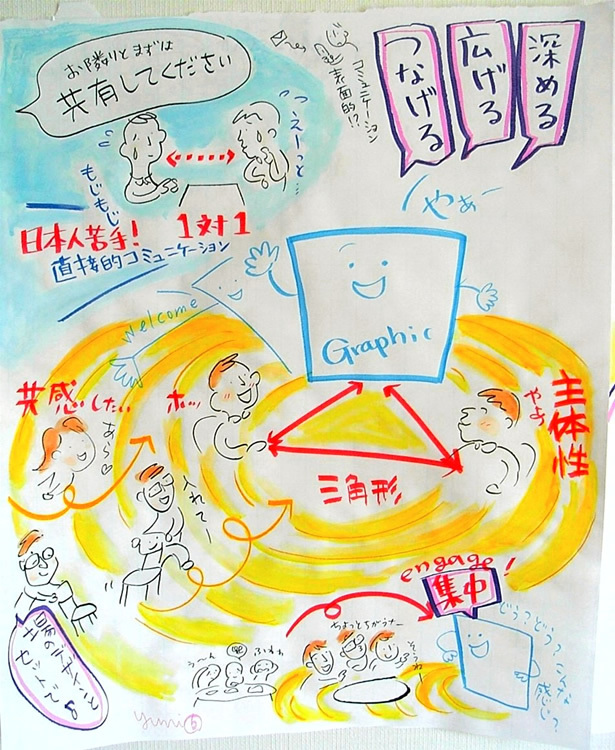

⑤ コミュニケーションにおけるグラフィックのポジションと

は

「面と向かったコミュニケーションよりも、間に何かワンクッション置くほうが議論しやすいんだよね」という話から「グラフィックは理に叶っている」とのこと。議論に混ぜてもらった“グラフィックくん”を描いてみたら、仲間に入れてもらえたうれしさから、遠くにいた人たちにまで勝手に呼びかけ「あなたもこちらへどうぞどうぞ」と誘っている絵をつい描いてしまいまいした。

「面と向かったコミュニケーションよりも、間に何かワンクッション置くほうが議論しやすいんだよね」という話から「グラフィックは理に叶っている」とのこと。議論に混ぜてもらった“グラフィックくん”を描いてみたら、仲間に入れてもらえたうれしさから、遠くにいた人たちにまで勝手に呼びかけ「あなたもこちらへどうぞどうぞ」と誘っている絵をつい描いてしまいまいした。

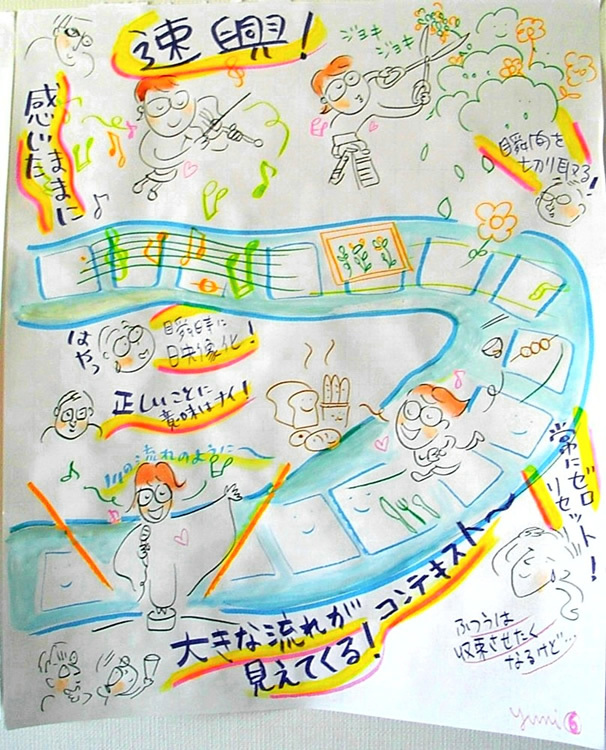

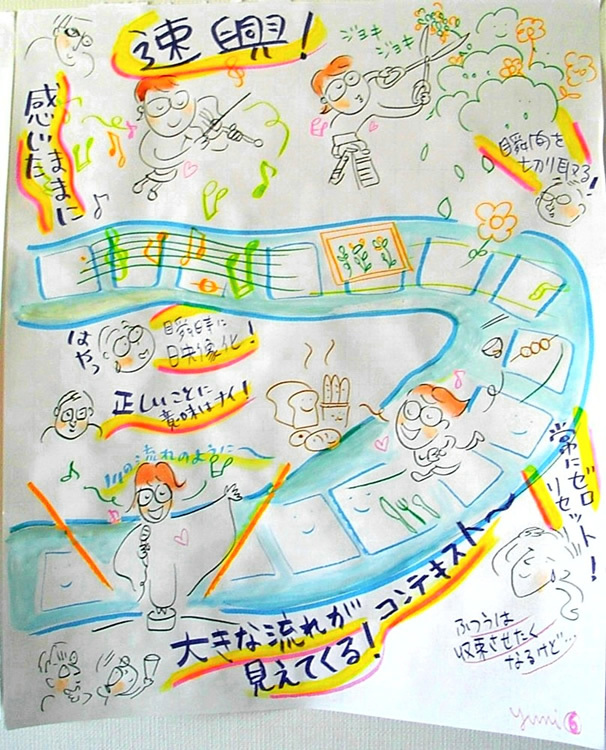

⑥ 感じたままに切り取られたグラフィックから見えてくること

「感性のままに拾われたことが絵になっている」「それが正しいかどうかということに意味はない」「1回通り過ぎたじぶんたちの議論を見直すキッカケ」「何か大きな流れが見えてくる」そんな話を聞いて描いたのがこの絵です。感じたままに音楽を奏でたり、美味しい食べ物に走ってみたり…でもその痕跡には何か流れがあって…ということで、さいごは思わず「川の流れのように~♪」と歌っています。

「感性のままに拾われたことが絵になっている」「それが正しいかどうかということに意味はない」「1回通り過ぎたじぶんたちの議論を見直すキッカケ」「何か大きな流れが見えてくる」そんな話を聞いて描いたのがこの絵です。感じたままに音楽を奏でたり、美味しい食べ物に走ってみたり…でもその痕跡には何か流れがあって…ということで、さいごは思わず「川の流れのように~♪」と歌っています。

⑦ グラフィックファシリテーションはあくまでも“触媒”

グラフィックファシリテーションは「特に、いろんな得意分野をもった人たちが新しい何かを生み出す場で力を発揮しそう」ということで常に「耳がダンボ」な状態で絵を描いている私=ゾウが、みんなが乗り合わせた船の進みを早めようとプーップーッと吹いている絵を描いてみました。よ~く見ると川岸に小さいゾウがいるんですが見えますか?

グラフィックファシリテーションは「特に、いろんな得意分野をもった人たちが新しい何かを生み出す場で力を発揮しそう」ということで常に「耳がダンボ」な状態で絵を描いている私=ゾウが、みんなが乗り合わせた船の進みを早めようとプーップーッと吹いている絵を描いてみました。よ~く見ると川岸に小さいゾウがいるんですが見えますか?

“当事者がこの絵を見て思い出すこと”…は次回にて

さて、いかがでしたでしょうか?

じつは個人的に、このようにグラフィックを“トータル(連作)で”ウェブ上に公開するのは初めてなんです。日頃は、最新の研究テーマや商品企画、企業のビジョン研修など、社外秘に関わる内容が多いため、これまで紹介できたグラフィックも、切り出した一部であったり。そういう意味でも今回は全部まるまるお見せできる、私としてはうれしい試みでした。

「これはなんの絵?」「よくわからん」という箇所もあったかと思いますが、今回は「どんな議論だったのか」ということを“感じ取る” ことを“体感” していただきたくて、あえて解説を短くしてみました。

一方で、この一連のグラフィックを見て、“当事者だから思い出せること” はものすごくたくさんあります。例えば「モーツアルトかバイエルか」という議論(⑦)や講演者にとって「おれの喋りが試されている?!」(④)という話や、海外のグラフィック活用事情の話(①②)などなど。絵だけでいくつも想起できるのが、文字だけの議事録とはまた違った効果ともいえると思います。そんなグラフィックに隠れている活発な意見交換の中身については、次回ご紹介しようと思います。

ということで、今日のところはここまで。次回も楽しみにしていてください。グラフィックファシリテーターのゆにでした(^-^)/